শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক

Advertisement

আর্থ-সামাজিক জটিল চাপ, সময়ের অভাব, প্রযুক্তির বেদনা—এসবের প্রেক্ষাপটে জীবন এখন দ্রুতগতির গদ্য। পাঠক ভাষার ব্যঞ্জনা কিংবা ভাবের নন্দনের চেয়ে তথ্য আর তাৎক্ষণিক বিনোদনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও ব্যস্ততার ভিড়ে শব্দের সৌন্দর্য বা প্রতীকের গভীরতা উপভোগ করতে চাওয়া এক রকম বিলাসিতার সামিল। ভেতর থেকে সর্বক্ষণ কে যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে: ‘ভাবনার দরকার নেই, ব্যস্ত থাকো!’ তথাপি কিছু পাঠক এখনো আছেন; যারা নীরবে পড়েন, কবিতা নিয়ে ভাবেন, কবিকে চিনে রাখেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কবিতা আর সেসব কবি নিয়ে নিজস্ব যুক্তি-তর্কের বিশ্লেষণসমৃদ্ধ প্রতিক্রিয়া পাঠকের সামনে মেলে ধরেন—কবি ও কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

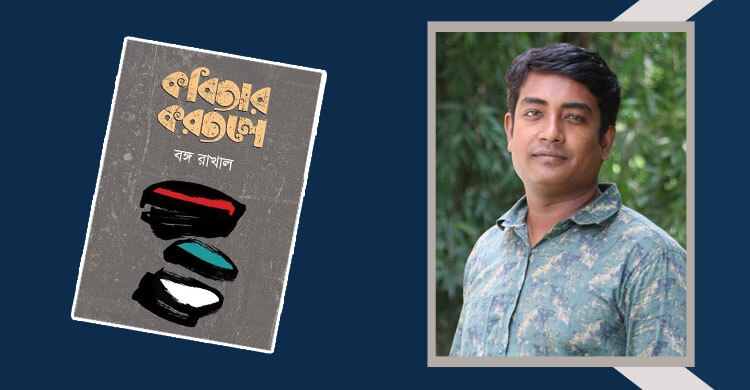

বঙ্গ রাখাল প্রথমত এ সময়ের একজন নিমগ্ন পাঠক। সেই সূত্রে তিনি ক্রমান্বয়ে একজন প্রাবন্ধিক, লোকসাহিত্যের গবেষক এবং কবি। বইয়ের পাতা থেকে শুরু করে দেশের মাঠে-ঘাটে বিচরণে, আলোচনা-আড্ডাবাজি আর লেখালেখিতে তিনি সাহিত্যের অনুসন্ধান করেন। কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সম্পাদিত গ্রন্থসহ বঙ্গ রাখালের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশের অধিক। এ ছাড়া তিনি সাহিত্যের ছোটকাগজ সম্পাদনার কাজে জড়িত আছেন।

কবিতার করতলে বঙ্গ রাখালের প্রবন্ধের বই। বাংলা সাহিত্যের কবি এবং কবিতা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন বইটি। ২০২০ সালে বইটি প্রকাশ করেছে অনুপ্রাণন প্রকাশন। সাত ফর্মার বইয়ে তেইশ জন কবি বা কবিতার বই নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে বইয়ে। বঙ্গ রাখাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়ে কবিতার করতলে বইয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবিরা অবধারিতভাবে বইয়ের আলোচ্য হয়ে এসেছেন। আবার এ সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল কবিদের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে আলোচনার এ আসরে। সামগ্রিক ভাবে, বইটিতে বাংলা কবিতার বহুস্তরীয় বৈচিত্র্যের স্বরূপ তুলে ধরার প্রচেষ্টা রয়েছে।

Advertisement

‘এক অস্তিত্বের নাম রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধটিতে বঙ্গ রাখাল বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কৃতিমানব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিজ দৃষ্টি এবং অন্তর দিয়ে অবলোকনের সারাংশ পেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে শত-সহস্র আলোচনা, বিশ্লেষণ কিংবা উপস্থাপন তাঁর জীবদ্দশা থেকে এখন পর্যন্ত বহাল আছে। তা আরও বহুকাল ধরে অব্যাহত থাকবে বলে সহজে অনুমেয়। এসব আলোচনা বাংলা সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিহার্য উপস্থিতির তর্কাতীত সাক্ষ্য। সেই নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধির জায়গা থেকে বঙ্গ রাখালের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন। নাতিদীর্ঘ এ লেখায় বঙ্গ রাখাল সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘পাখির চোখ’ দিয়ে তুলে এনেছেন। ফলে সাহিত্যজগতে ক্ষণজন্মা মানুষটির নানা দিক, তাঁর সাহিত্যকর্মের উল্লেখযোগ্য অবদান, আগ্রাসী সৃজনশীলতা, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঝোঁক ইত্যাদিকে স্পর্শ করেছেন বঙ্গ রাখাল। সর্বোপরি তিনি কবিগুরুর জীবন-কর্ম ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মানবিক বোধ এবং সংবেদনশীলতার বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের অপর কৃতিপুরুষ জসীম উদ্দীনের ‘পোয়েটিক হিউম্যানিজম’ এবং তাঁর সাহিত্যকর্মে কীভাবে বাংলাদেশের পল্লি কেবল একটি ‘ধারণা’ নয় বরং একটি ‘বিশ্বাস’ হিসেবে পরিণতি লাভ করেছে যুগপৎ। এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে কবিতার করতলে গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। তবে এ রচনায় জসীম উদ্দীনের বহুমুখী পল্লিচিত্রের মধ্যে তিনি ফোকাস করেছেন ‘রাখাল’ প্রসঙ্গের ওপর; শিরোনাম দিয়েছেন—‘জসীম উদ্দীনের ‘রাখাল’। পল্লীকবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাখালী থেকে শুরু করে তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ‘রাখাল’র বৈচিত্র্যময় এবং শিল্পসমৃদ্ধ উপস্থাপনের নানা আঙ্গিককে তুলে এনে বিশ্লেষণাত্মক তুলিতে রকমারি রঙের ব্যবচ্ছদ করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের ছেলেবেলায় পড়া ‘রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও/ বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?’ সর্বোপরি, বঙ্গ রাখাল এ প্রবন্ধে কবি জসীম উদ্দীন তাঁর কাব্যপ্রতিভা ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে সাহিত্যজগতে পল্লিবাংলার মুখপাত্র হয়ে উঠলেন, তা পাঠকের সামনে যৌক্তিক ভাবে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি মূলত জুনান নাশিত সম্পাদিত ‘আবুল হোসেন কবির পোর্ট্রেট’ শীর্ষক গ্রন্থের ওপর পরিচিতিমূলক উপস্থাপনা। বইয়ের শিরোনামকে তিনি তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম করেছেন। লিখেছেন বাংলা সাহিত্যে চল্লিশের দশকের কবি আবুল হোসেন সম্পর্কে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের লেখাটি কবি আবুল হোসেনের জীবন ও কাব্যপরিচিতির প্রাথমিক ইঙ্গিত বিদ্যমান।

পরের প্রবন্ধে ‘জীবনবাদী কবিতার কবি বেলাল চৌধুরী’ শিরোনামে বঙ্গ রাখাল একদিকে বেলাল চৌধুরীর সাহিত্য কর্মযজ্ঞের বহুরৈখিক দিক, তথা কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা, সম্পাদনা, অনুবাদ ইত্যাদির একটি ইন্ট্রো পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন; অন্যদিকে বেলাল চৌধুরীর কবিতার বহুবিধ অনুষঙ্গের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর কাব্যমানসের একটি পরিচিতি পাঠককে দিতে চেয়েছেন। এখানে তিনি উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন মানুষের জীবনের সহজাত আনন্দ-বেদনা, স্মৃতিকাতরতা থেকে শুরু করে দ্বন্দ্বজটিল সমাজ, বৈষম্য, সংগ্রাম, দেশপ্রেম, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বেলাল চৌধুরীর কবিতার অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।

Advertisement

‘ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ—/ ভাত দে, হারামজাদা, তা না হ’লে মানচিত্র খাবো’ কবিতায় সমকালীন সমাজ সচেতনতা, অধিকার আদায় ও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কবিতার গুরুত্বকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছেন ষাটের দশকের কবি রফিক আজাদ। ভণ্ডামী আর যাবতীয় অনাচার-অবিচারের প্রতি আপসহীনতার পাশাপাশি প্রকৃতি, প্রেম আর প্রতীকের ঐন্দ্রজালিক কাব্যজগতেরও অধিকারী কবি রফিক আজাদ। বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ এ কবিকে নিয়ে বঙ্গ রাখালের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে ‘রফিক আজাদ: নষ্ট জীবনে নেই কোনো শোচনা ও তাপ’।

বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের জগতে বহুমুখী প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ সফল ব্যক্তিত্বের নাম আবদুল মান্নান সৈয়দ। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, গবেষক, সম্পাদক, নাট্যকার ও চিত্রকর। অদম্য পরিশ্রম এবং জ্ঞানের গভীরতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া, সমর সেন, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবদুল গনি হাজারী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে সমালোচনা-সাহিত্য রচনা করেছেন। আহমাদ মাযহার কর্তৃক ২০১৭ সালে সম্পাদিত গ্রন্থ আবদুল মান্নান সৈয়দের জসীম উদ্দীন নিয়ে আলোচনা করার মানসে বঙ্গ রাখালের প্রবন্ধ ‘আবদুল মান্নান সৈয়দের জসীম ভাবনা’। প্রবন্ধটিতে তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দের জীবন ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় তুলে ধরে আহমাদ মাযহারের সম্পাদিত গ্রন্থে আবদুল মান্নান সৈয়দের পল্লীকবি জসীম উদ্দীনকে ঘিরে নানা কাজ এবং ভাবনা-বৈচিত্র্যকে উন্মোচিত করেছেন। প্রবন্ধটিকে সীমিত আকারে, জসীম উদ্দীন, আহমাদ মাযহার এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কিত তথ্যের ত্রিমাত্রিক ভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

‘প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী’ (২০১৫) কবি বিমল গুহের কাব্যগ্রন্থকে ঘিরে রচিত প্রবন্ধ ‘আত্মজীবন বোধের কবি বিমল গুহ’। বিমল গুহ এ সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি বিমল গুহের কবিতার স্টাইল, ভাবনা, ভাষাশৈলী এবং অন্তর্নিহিত সংগ্রামকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বঙ্গ রাখাল প্রবন্ধটিতে কবির কাব্যমানসকে উন্মোচন করেছেন নিজস্ব যুক্তি ও বিশ্লেষণের ধাপে ধাপে।

পরের প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ হয়ে এসেছেন কবি মজিদ মাহমুদ। ‘মজিদ মাহমুদের কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রভাব’ শিরোনামটি লেখার সুনির্দিষ্ট ফোকাস নির্দেশ করে। মজিদ মাহমুদের কবিতায় দেশজ অনুষঙ্গের অন্তর্জালে ‘বিশ্বমিথের সঙ্গে দেশজ মিথের অন্তর্বয়ন’ এবং ‘বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার বিশ্বাসে’ সম্বৃদ্ধ অন্তর্নিহিত দর্শন তুলে ধরতে গিয়ে বঙ্গ রাখাল তার প্রবন্ধের পটভূমিতে চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, চন্ডীদাসের পদাবলি, ইকবালের ‘শিকওয়া’, রুমীর ‘মসনবি’, দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের বরাতসূত্রকে সামনে এনেছেন নিজ বক্তব্যে, যুক্তির প্রয়োজনে। আলোচনা করেছেন সুফিবাদ সম্পর্কে, আধ্যাত্মিকতার গভীর উপলব্ধি থেকে মনসুর হাল্লাজের ঐশ্বরিক প্রেমবন্ধন সম্পর্কে। এসব বাস্তব উদাহরণের ছাকনিতে কবি মজিদ মাহমুদের কবিতাকে প্রধানত মাহফুজামঙ্গলের কবিতাকে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

আরও পড়ুন চব্বিশের বন্যা: ফেনীর দুঃখ-বাঁকের স্মারকগ্রন্থ রাধাগোবিন্দের তারাগুলো: জ্যোতির্বিদের জীবন-দর্শন‘কবি বদরুল হায়দার: কবিতার দক্ষ তীরন্দাজ’ শীর্ষক আলোচনায় এসেছে কবির কবিতার বিষয় ও নির্মাণশৈলী। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বঙ্গ রাখাল কবিতা নিয়ে সাধারণ বা সার্বজনীন ভাবনাপুঞ্জকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। এ আলোচনায় দেশি-বিদেশি কাব্যবোদ্ধাদের বরাতে এবং নিজস্ব ভাবনাচিন্তার খোরাক থেকে কবিতার পরিচয় বা স্বরূপ উদঘাটন করতে প্রয়াস নিয়েছেন। এর ভিত্তিতে আশির দশকের কবি বদরুল হায়দারের কাব্যপ্রতিভা এবং তার কবিতার অন্তঃশীল ভাবদর্শন, রচনাভঙ্গি, ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন যে, কবি বদরুল হায়দার তার কবিতায় সময়কে ধারণ করতে গিয়ে প্রচলিত শব্দ প্রয়োগে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে কবিতার বক্তব্যে সৌন্দর্য আরোপ করার ক্ষেত্রে উপমাকে আশ্রয় করেছেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়িকে সচেতনভাবে পরিহার করে নান্দনিক পরিমিতিবোধের প্রতি সতর্ক থেকেছেন।

নব্বই দশকের কবি মামুন মুস্তাফার কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে ‘মামুন মুস্তাফা: বোধ ও বোধির কবিতা’ শিরোনামের প্রবন্ধে। মামুন মুস্তাফার কবিতাশৈলী নিয়ে বঙ্গ রাখাল বলেন, ‘তাঁর কবিতাগুলোয় সংকেত ও চিত্রকল্পের আড়ালে উঁকি দেয় পারিপার্শ্বিকতা, যেখানে কবিতার নিজস্ব বোধ ও অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে গড়ে ওঠে সমাজনির্ণিত পরিবেশ ও প্রতিবেশের সামষ্টিক সংকট’। তিনি তার পর্যবেক্ষণে পাঠককে এ ধারণা দিতে চান যে, মামুন মুস্তাফার কবিতা ‘সৌন্দর্য ও আনন্দের কথিত রূপ হয়ে সমাজ ব্যবস্থার অসংলগ্নতায় আঘাত হানে’। তার দৃষ্টিতে কবি মামুন মুস্তাফা বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিপরীতে একজন নিভৃতচারী, তথাপি রোমান্টিক এবং সংবেদনশীল একজন সফল কবি।

কবিতার করতলে গ্রন্থবন্দি অন্য প্রবন্ধের মধ্যে আছে ‘মাসুদ মুস্তাফিজের কবিতায় জীবনসত্যের ব্যঞ্জনা’। এখানে কবি মাসুদ মুস্তাফিজের প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বরাতে তার কবিতা-বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা এসেছে। ‘বীরেন মুখার্জীর কবিতা আত্মপোলব্ধির জ্যামিতিক-ভূগোল’ শিরোনামে কবিতায় হতাশা বা নিঃস্ববোধ, প্রকৃতি নির্ভরতা, চিত্রকল্পের প্রয়োগ, প্রেমজ উপাদান, লোকজ ঐতিহ্য ইত্যাদির অস্তিত্বকে উন্মোচন করেছেন।

‘দাউদ আল হাফিজ: হৃদয়ের গহিনে যন্ত্রণার সাথে মিশে থাকে মিছে মায়া’ শীর্ষক আলোচনাটি প্রকৃতপক্ষে ঝিনাইদহের প্রতিশ্রুতিশীল কবি দাউদ আল হাফিজ সম্পর্কে একটি আবেগঘন উপস্থাপনা। অপর এক প্রতিশ্রুতিশীল কবি অতীন অভীক উঠে এসেছেন পরের প্রবন্ধ ‘অতীন অভীকের অপ্রকাশ্য বোধের ঘরে বোধের বিচরণ’ শিরোনামে।

‘সরসিজ আলীমের কাব্য মূল্যায়নে নানা আঙ্গিকতা বিশ্লেষণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে কবি সরসিজ আলীমের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া কবিতাংশের বিশ্লেষণ উপস্থাপনপূর্বক বহুবিধ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। ‘মাজহারুল ইসলামের কবিতায় জীবন ঘনিষ্ঠতার চিত্র’ শিরোনামে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে নিঃশব্দে শব্দ (২০২০) কাব্যগ্রন্থের কবিতার আলোকে। কবি লতিফ জোয়ার্দারের কবিতার ভেতর-বাহির নিয়ে আলোচনা এসেছে ‘রহস্যভেদী কিছুকথা লেখা হয়—কবির হৃদয়ের খামে’ শিরোনামে।

‘প্রকৃতির এক আত্মনিমগ্ন কবি’ শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ও প্রাবন্ধিক শাহ মোহম্মদ সানাউল হকের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ অনুভবে নীল ফ্রক (২০১৯)-এর বিভিন্ন কবিতার আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী নিয়ে বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। কাব্যগ্রন্থের কবিতায় নির্মিত দৃশ্যপট, রাষ্ট্রভাবনা, প্রেম, ব্যর্থতা, ক্ষোভ পাঠকের মনে এক ধরনের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। যা স্বেচ্ছাচারী জীবনকে সঞ্চয়শীলতায় পরিণত করে বলে তার পর্যবেক্ষণ। পরের প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন কবি আনোয়ার কামালের নৈঃশব্দের রাত্রিদিনের কবিতা এবং কবির কাব্যমানস নিয়ে। প্রবন্ধের শিরোনাম—‘প্রেম, দ্রোহ, দুঃখ, মাটি ও মানুষের রসায়ন: ‘নৈঃশব্দ্যের রাত্রিদিন’।

কবি শফিক সেলিমের কাব্যগ্রন্থ জলজন্ম-এর পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন ‘জলজন্ম: প্রকৃতি-নারী-আদি চিত্র বয়ান’ শিরোনাম দিয়ে। কবি বিপ্লব সাইফুলের কবিতা সম্পর্কে জানা যাবে বঙ্গ রাখালের ‘বড় অসহায়—করুণ বেঁচে থাকা’ শীর্ষক ছোট একটি নিবন্ধে। কবিতার করতলে গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ ‘বিষণ্নতাবোধই কবিকে মানবিক করে তোলে’। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন কবি উপল বড়ুয়ার কাব্যগ্রন্থ কানা রাজার সুড়ঙ্গ-এর কবিতা নিয়ে।

‘কবিতার করতলে’ গ্রন্থে কবি, কবিতার বই এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবে কবিতাকে উপজীব্য করেছেন। কোথাও কোথাও তিনি কবিকে সামনে রেখে তাঁর সামগ্রিক কাব্যচেতনা ও কাব্যশৈলী নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কোথাও তিনি সুনির্দিষ্ট কাব্যগ্রন্থকে সামনে রেখে কবি ও কবিতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তেইশটি প্রবন্ধে তেইশটি পৃথক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবি কিংবা কাব্যগ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতনামা কবিকে ঘিরে তার আলোচনা যেমন আছে; তেমনই মফস্বলের প্রতিশ্রুতিশীল কবিকে নিয়েও আলোচনা আছে। খ্যাতনামা কবিদের আলোচনায় তিনি নিজের পাঠ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিদ্যমান গবেষণা-পর্যালোচনাকে কাজে লাগিয়েছেন।

বঙ্গ রাখাল কবিতার ধৈর্যশীল পাঠক। নতুন নতুন কবিতার বই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আবার তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-পর্যটক। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ান, কবিদের সঙ্গ আর কবিতা-আলাপে মগ্ন হন। প্রতিশ্রুতিশীল কবিদের কবিতা, কাব্যপ্রতিভা তাকে মুগ্ধ করে। এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ কবিতার করতলে স্থান পেয়েছে। কিছু কিছু আলোচনা দীর্ঘ পরিসরে আবার কিছু আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এসেছে। পরিসরের ভিন্নতা সঙ্গত কারণেই আলোচনার গভীরতায় প্রভাব ফেলেছে। তেইশজন কবি নিয়ে আলোচনায় তিনি তার দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণকে সজাগ রেখেছেন—প্রতিটি প্রবন্ধে সংশ্লিষ্ট কবি কিংবা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের নিজস্ব ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্যকে পৃথক ভাবে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। কবিমানস ও কাব্যশৈলীর যে বিচিত্র ক্যানভাস বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান তার রং এবং রেখার কিছু সন্ধান বঙ্গ রাখালের প্রবন্ধ সংকলনটিতে পাওয়া যায়।

আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গ রাখাল তার অনুসন্ধিৎসু মন এবং নিবিষ্ট পাঠদৃষ্টিকে অবলম্বন করেছেন। এ আলোচনা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে কবিতা পাঠ করতে, কবিতা সম্পর্কে নিজ ভাবনার রসায়নকে উন্মুক্ত করতে, প্রতিচিন্তা করতে এবং কবিতার প্রতি ভালোবাসাকে সাহসী করতে। এদিক থেকে কবিতার করতলে কেবল একটি কবিতা-সমালোচনার গ্রন্থ নয়, এটি বাংলা কবিতার বহুরৈখিক নকশার প্রতি এক নিবেদিত পাঠকের মুগ্ধ প্রতিক্রিয়ার দলিল। অন্যদিকে কবিতামোদী পাঠকের জন্য কবিতার করতলে কবিতার বাড়তি পাঠ-অভিজ্ঞতা এবং কবিতার মর্মমূল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি সহায়ক গ্রন্থ। যেখানে প্রযুক্তিনির্ভরতা, সামাজিক অস্থিরতা আর চিন্তার দ্রুততা ক্রমান্বয়ে সাহিত্যপাঠকে সীমিত করে তুলছে; সেখানে কবিতার নিরীক্ষাধর্মী আলোচনা নিয়ে এগিয়ে আসা, গ্রন্থ প্রকাশ করা সাহসের বিষয়। বঙ্গ রাখাল কবিতার সাহসী প্রেমিক, তীর্যক সমালোচক, অনুসন্ধানী পাঠক—এভাবেই তিনি নিজ অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করেন কবিতার করতলে গ্রন্থে। বইটি কবিতা পাঠের ধীর, গভীর এবং অন্তঃপ্রবাহী অনুশীলন এবং নতুন প্রজন্মের কবিতা-মনস্ক পাঠকের জন্য সহায়ক ও প্রেরণামূলক পাঠচিত্র।

এসইউ/জিকেএস